こんにちは。クリリンです。

「勉強法が分からない。」

「自分の勉強法が本当に正しいのか不安。」

という悩みを抱える人は多いと思います。今の日本教育では、「勉強しなさい」と言われるだけで、その勉強法は教えられません。

泳ぎ方が分からない子をいきなり海に突き落としてるのと一緒やで。。。

勉強法を間違えてしまえば、当然成績の伸びも悪くなります。

そこで今回は、”効率の良い勉強法の基本”ということで、必ず知っておきたい勉強の王道をお話ししていきましょう。

本来、勉強法は人それぞれ

いきなりぶっちゃけますが、

勉強法に正解はありません。

今の時代、頭のいい人たちにより、本やネット上で様々な勉強法が公開されていますが、その勉強法を真似たところで同じ結果は得られません。

考えてみれば当然で、それを書いた著者とその読者とでは、それまで築き上げた基礎学力も生活環境も性格もモチベーションも、とにかく何もかもが全く違うのですから、同じ結果になるはずがないですよね。

すなわち、勉強法は人それぞれにあります。

この事実だけは忘れないようにしてください。

もちろん、頭のいい人のやり方を”参考にする”のはとてもいいことだと思います!

勉強法の基本

「勉強法は人それぞれ」とは言えど、「習得すべきことは同じ」ですから、最適な勉強法が人それぞれで全く別になる訳ではありません。

つまり、勉強法に「正解」はありませんが「王道」はあるのです。

以下、勉強で必ず押さえておくべきポイントをお話しします。

・質より量:質量転化の法則

・勉強効率の黄金比「インプット:アウトプット=3:7」

・勉強計画は逆算して立てる

・最も大切なのは「過去問」

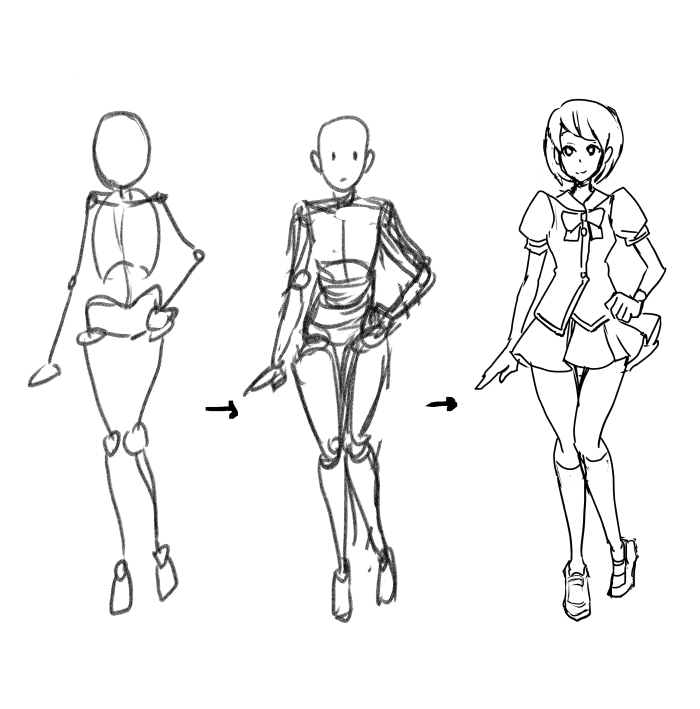

最初に学習内容の全体像を把握する

参考書を新しく購入し「さぁ、始めるぞ」という時、まずは“目次”をみて学習内容の全体像を把握するようにしましょう。

そもそも、僕らが参考書の勉強を始めるにあたっての最終目標は、「参考書の内容”全体”をすっぽり頭に入れること」です。

人間のアタマをパカっと開けて、参考書をポイっと放り込むことができれば話は早いですが、現実はそうもいかないみたいです。。

従って、「参考書の内容”全体”」を習得しようにも、まずは1ページ目から読み進める他ありません。

しかし、人間は良くも悪くも忘れるのが得意な生き物なので、参考書を読み終える頃には1ページ目の内容は忘れ果て、「参考書の内容”全体”を習得」なんて暮れの果て。。

そこで、最初に全体像を把握してから学習をスタートさせると、

- 自分はこれから何を学習していくのか。

- 各項目はどのように繋がっているのか。

などが理解でき、知識を体系的に取り入れることができるようになります。

何事も、「骨組み→肉付け」の順序で進めるのがセオリーです。

また、肉付けの勉強する際の優先順位や重要度合いもつかみやすくなるので、最初に全体像を把握しておくことは効率良く勉強を進めるためにも鉄則です。

質より量:質量転化の法則

「量を積み重ねる事でそのやり方が洗練され、自然と質も高まる」

という考え方を“質量転化の法則”といいます。

皆さんは「10,000時間の法則」というものをご存知でしょうか。世の中で成功者として知られている人たちは、その分野においておおよそ10,000時間もの時間をかけているそうです。

一般に、難関大学に合格するには4000時間の勉強が必要と言われていますが、上達や成功には、絶対的なトレーニング量が必要だということに変わりはありません。

「勉強は“質”を高めることが肝心だ」とよく言われます。

もちろん、質は大切です。しかし、ある程度量をこなさなければ、質を高めることはできないということは知っておく必要があります。

勉強していても成果がなかなか出ないとき、

・自分がやっている方法は合っているのか。

・もっと質の高い勉強法があるはずだ。

と不安になり、別の勉強法を探し始めてしまう。その結果、勉強がうまく進まない。

これが、量より質を求めた勉強をしてしまうことによる失敗の例です。

いわゆる「王道」の勉強法の中には、一見回りくどいものもあるかもしれません。しかし、継続すればきちんと成果がでる方法だからこそ、「王道」と言われているわけです。

成果が出ずに悩んだとき、この勉強法でいいのか迷ったときは、量を積み重ねることに専念しましょう。

結果が出るのは、もうひと踏ん張りを乗り越えられたその先です。

>>関連記事:勉強は質と量どっちが大事か【凡人に大切なのは『質より量』の心構えです】

>>関連記事:長時間勉強のコツ-1日10時間以上の勉強をこなす秘訣【圧倒的量で成果を出す】

勉強効率の黄金比「インプット:アウトプット=3:7」

勉強には、大まかに分けて以下の2つの種類があります。

- インプット型:読書や暗記、授業を受けるなど。

- アウトプット型:知識を人に教える、読書内容をノートにまとめる、問題を解くなど。

人間は、インプット型の勉強だけでは、学んだ内容を記憶できないと言われています。

というのも、脳はインプットした情報のうち「使う情報」のみを記憶としてとどめる性質があるからです。しっかり記憶するためには、話したり書いたりして「情報を使う=アウトプットする」ことが必要。

コロンビア大学の研究により、最も勉強効率が高まるインプットとアウトプットの黄金比が導かれています。その比率は「インプット:アウトプット=3:7」。

つまり、アウトプットのほうが多くなければならないということです。

情報が脳に定着するのは、インプットしたときではありません。得た情報を誰かに説明するなどアウトプットするときなのです。

効率良く勉強を進めるためには、アウトプットを中心とした勉強を心掛けるようにしましょう。

勉強計画は逆算して立てる

勉強計画は、必ず合格から逆算して立てるようにしましょう。

最初にも申し上げましたが、基礎学力や生活環境などは人それぞれですから、当然必要となる勉強も人それぞれです。

例えば、既に第一志望校がA判定の人と、これから偏差値を20〜30と上げなければいけない人では、必要な勉強法が違うのは当然のこと。受験が差し迫った高3生だけではなく、高1や高2の時点から勉強計画を立てておけば、より余裕を持って大学受験に臨むことができます。

合格から逆算して勉強計画を立てるためにも、志望校について情報収集をしましょう。自己分析と入試情報を組み合わせることで、いつまでにどんな目標を達成すればいいのかがわかりやすくなるはずです。

- 今の自分の弱点はどこなのか。

- 試験本番までの残り時間で何を克服できるのか。

などを意識し、合格に必要なことを絞ることで効率的な勉強を進めることができるでしょう。

最も大切なのは「過去問」

世の中には様々な勉強法がありますが、結局のところ最も大切なのは「過去問」です。

大学入試のみならず、学校の定期テスト、資格の試験であろうと、過去問には問題作成者に特有の傾向がほぼ必ずあります。

試験で高得点を取ることが目的であるならば、普段の勉強からその傾向に合わせた勉強を進めることが、究極的に効率の良い勉強法と言えるでしょう。

また、もし仮に過去問とは全く異なる傾向の問題が出題されたとしても、それはつまり他の受験生にとっても目新しい問題であり、結果的に平均点は下がります。

逆に、過去問はほぼ全ての受験生が勉強する素材であり、過去問に類似する問題で失点することは他の受験生に対して大きくディスアドバンテージとなってしまいます。

よくある過去問の使い方として、「過去問は腕試しのために本番前にとっておく」というケースがありますが、これはおすすめしません。

直前になって過去問に取り組むと、予想よりも難しいことに気づいたり、過去問をしっかりとやる時間がなくなったり、過去問を検討する時間が不十分なままで終わってしまうことが大半です。

余裕を持って効率的な勉強を進めるためにも、過去問はなるべく勉強初期の段階で押さえておきましょう。

効率の良いおすすめ勉強法8選

ここからは成績優秀者がよく行なっているおすすめ勉強法を8つご紹介します。

・1冊3周勉強法

・教科書7回読み勉強法

・要約勉強法

・テスト効果勉強法

・分散学習法

・スキマ時間勉強法

・チームメイキング勉強法

もちろん、「全て」とは言いませんが、成績の良い人はこれらの勉強法の「ほとんど」を組み合わせて行なっていることが大半です。

自分に出来そうなものからで構いませんので、是非1度は試してみて、自分に合った勉強法を探り当ててみてください。

時間帯別勉強法

時間帯に応じて勉強する内容を最適化する勉強法です。

脳科学的な観点から見ても、時間帯によって最適な勉強内容が変わってくることが分かっています。

例えば、睡眠中に脳の記憶がリセットされるため、起床から3時間は記憶力・想像力・発想力が高まる勉強のゴールデンタイムと言われています。脳や身体に疲労がないため、よりエネルギーを使うアウトプットが適しています。

逆に、人間の脳は睡眠中に情報が整理され、記憶として定着されます。睡眠の直前にはインプットがおすすめです。

このように、脳の仕組みを理解したうえで学習することで、より効率の良い勉強に繋げることができます。

1冊3周勉強法

文字通り、1冊の参考書を3周するという勉強法です。

ただし、ここで大切なのは「3周」という数字ではなく、「1冊の参考書を完璧に仕上げる」ということ。

よくある失敗例は、「多くの参考書に手を出しすぎて全て中途半端に終わってしまう」というもの。

ある参考書に取り組んでいるときに、他に良さそうな本を見つけるとついつい目移りしてしまうという経験はきっと誰にでもあると思います。

しかし、勉強の基本はあくまでも「1冊の参考書を完璧に仕上げる」こと。その目安として、1冊の参考書は少なくとも3周するということを心掛けてください。

例えば以下の通り。

2周目:内容を大まかに要約しながら読む。

3周目:内容を熟読する。

ポイントは、「1周目は分からないことばかり」と心得ておくことです。

初めて勉強するときなんて理解できないことばかりで当然です。「どこが分からないのか」が分かるだけでも十分な勉強なのです。

また、理解度や重要度によって色分けマーカーをしておくことで、2、3周目に取り組む際により効率良く勉強を進めることができるでしょう。

教科書7回読み勉強法

これもまた文字通り、「教科書をただ7回読む」という勉強法です。

“1冊3周勉強法”と似ていますが、この勉強法のキモは「立ち止まらずにとにかく繰り返し読む」ことにあります。

初めのうちは内容が理解できなくても心配ありません。人間の脳には “繰り返すほど覚えていく” 性質が備わっているため、2回、3回、4回と繰り返し読んでいくことで、脳が勝手に記憶してくれるのです。

最初のうちは分からないことだらけでそのまま先に進むのは不安に思うかもしれませんが、先ほど”勉強の基本”でもお話しした通り、勉強で大切なのは「最初に学習内容の全体像を把握する」こと。

1、2回目でまず全体像が頭の中に入り、その後繰り返し読んでいくうちに細かい部分まで理解できてしまっています。

自分の脳を信じて、分からない時もとりあえず繰り返し読んでみてください。 気付けば本の内容がすっぽり頭の中に入ってしまっているはずです。

要約勉強法

物事の理解度を一番正確に測れる問いとは、その物事に対する「要するに何?」という問いです。

“要約”というアウトプット作業は理解が深まる上で最も効果的な作業です。

単元ごとでも、章ごとでも、ページごとでも構いません。

もっと言えば、例えば数学の青チャートの例題1問に対しても「要するに何?」という問いを常に意識してみてください。

要約のコツはキーワードを探すこと。

それに的確に答えることができれば、理解すべきことを理解していることになるわけです。

テスト効果勉強法

“テスト効果”とは、簡単に言えば「テストを受けるだけで学力が上がる」というもの。

ワシントン州立大学およびサイモンフレーザー大学によれば、最も効果の高い勉強法は練習問題や模擬テストを繰り返し行なうことだという結論を導き出しています。

先ほど”勉強の基本”でもお話しした通り、記憶の定着に大切なのは「インプット」よりも「アウトプット」。

つまり、教科書や参考書をただ読んで覚えるよりも、テストを利用して自分で思い出す努力をするほうが、ずっと効果的なのです。

なおかつ、本番想定の模擬テスト形式で行えば、より効果的な実践演習を数多く積むことが出来ます。

ちなみに、問題を考えても分からないことがあると思いますが、その時点で「思い出す」という”テスト効果”は使えているため、すぐに答えを見てしまっても構いません。間違えた問題は、時間をおいて再テストすることで、より正確な記憶に強化されます。

ある程度知識をインプットできたら、すぐにテストを繰り返し受けた方がより効率的な勉強を進めることができるのです。

以下の記事で「テスト効果」を活用した勉強法の具体的手順を解説しておきました。

分散学習法

“分散学習”とは、「忘れかけてきた頃に再学習すると記憶に定着しやすい」という原理を利用したメソッドです。短期間に一気に詰め込んで学習する“集中学習”と対極する勉強法として知られています。

「普段は部活や趣味に明け暮れ、テスト前になってようやく詰め込んで勉強を始める。」

学生によくある光景ですが、これはいわゆる“集中学習”であり、効率の悪い勉強法であることが立証されています。

効率の良く勉強を進めるためには、“学習を分散させる”、すなわち「忘れそうなタイミング」を狙い撃ちで復習することが大切なのです。

“分散学習”には、さらに細かく幾つかの勉強法に分類されていますが、中でも是非とも王道として知っておきたいのは“インターリービング勉強法”です。

“インターリービング”とは、もともとコンピューターシステムの複数台の装置の動作をずらして、並列処理を行うアクセス方式のことを指しています。

そこから転じて、「作業の際に、関連性のある異なる内容を交互にこなす」ことを指すようになりました。

つまり、同じ勉強を何時間もずっとやり続けるのではなく、合間にあえて別の勉強を挟みこむ学習スタイルのことを指します。

具体的には、

数学の問題集を解くときは、最初のページから順番通りに進めるのではなく、

・今日は確率3問、二次関数3問、ベクトル3問。

・明日は図形3問、微積3問、数列3問。

みたいな感じ。さまざまな種類の問題を織り交ぜてランダムに解いたほうが、かえって学習効率がよくなり応用力もつきやすいとされているのです。

ただし、注意すべきポイントはあくまでも“関連性のある”分野を交互にこなすこと。

例えば、英語のリーディングの勉強をするときにはリスニングの勉強も挟む、数学の勉強をするときに物理の勉強を挟む、日本史の勉強をするときに世界史の勉強もする、といったイメージです。

こうしたテクニックを駆使することで、膨大な知識を脳により深く刻み込むことを可能にしてくれるはずです。

スキマ時間勉強法

“勉強の基本”で「質より量」というお話をしました。

ところが、現代人は忙しく、なかなか日中にまとまった勉強時間を確保できない人は多いと思います。

そこで是非とも取り入れたいのが、“スキマ時間勉強法”。

パナソニック株式会社が行った調査によると、日本人の無駄な隙間時間は1日1時間9分あるそう。

難関大学に合格するためには4000時間の勉強が必要というお話をしましたが、高校3年間のスキマ時間を勉強に有効活用することが出来れば、少なく見積もってもおよそ1000時間の勉強時間を確保することが可能です。

これを利用しない手はありません。

ただ、スキマ時間はいつどこで来るか分からないため、常日頃からスキマ時間勉強をする準備をしておくことが大切です。

チームメイキング勉強法

勉強は継続することが大切だということは言うまでもありませんが、そのモチベーションを維持するのはなかなか簡単なことではないでしょう。

そこでおすすめしたいのが“チームメイキング勉強法”。つまり勉強する仲間を作る方法です。

そもそも人間という生き物は、周りの環境に大きく影響される生き物。

周りの友人が勉強をサボっていれば自分もサボっても良いかなと思ってしまうし、必死になって勉強している人たちに囲まれていれば自分も必死になって勉強するものです。

つまり、勉強のモチベーションを保つ最も手っ取り早い方法は、一緒に勉強を頑張る仲間を作ること。

仲間を作るのが難しいという人は、カフェや図書館など、勉強している人たちに囲まれている環境でやるだけでも十分効果は発揮されるはずです。

さらに効率良く勉強をするためのコツ

ここまで、勉強の基本となる考え方や王道をご紹介してきましたが、さらに効率良く勉強を進めるためにはコツがあります。

そのコツについても合わせてここでご紹介しておきましょう。

・自分の努力を可視化する

・睡眠・仮眠はしっかりとる

・映像授業を利用する

やる気が起きない時は”とりあえずやる”

皆さんは、”作業興奮”という用語をご存知でしょうか。

作業興奮とは、

“興味のないような作業でもやっているうちにやる気や集中力が出てくる”

という作用のことを言います。

つまり、勉強のやる気が起きないという時には、少しだけ根性を振り絞って”とりあえずやる”ことで、案外そのまま勉強のやる気が出てくるということです。

やはり勉強は量をこなすことを避けられない以上、“とりあえずやる”で勉強を始めるまでの時間は短縮していきましょう。

自分の努力を可視化する

1日の終わりに、

「今日は何をしたのか」

「何を身につけたのか」

をまとめ、自分の努力を可視化してみましょう。

これは“要約勉強法”のところでお話しした、「要するに何?」に通ずるところがあり、1日の学習をアウトプットすることによってより効果的に記憶の定着を狙うことが出来ます。

また、“分散学習法”的な意味でも、多少忘れ始めているであろう1日の最後に学習を振り返ることでより爆発的な効果を期待することができるでしょう。

寝る前の10分で構いません。ちょっと面倒くさいこの作業をするだけで記憶の定着率は跳ね上がります。

睡眠・仮眠はしっかりとる

睡眠と記憶の定着には密接な関係があることは皆さんもご存知の方が多いと思います。

人間の睡眠には「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」の2つが存在し、この2つの睡眠が1セットになって、大体90分ごとに繰り返し行われています。このサイクルを繰り返して記憶が定着することがわかっており、このセット数が多いほど、記憶の定着も進むということになります。

簡単な話、勉強時間を確保しようとするあまり睡眠時間を削って勉強することは決して得策とは言えません。

また、日中に仮眠を取ることによっても、

・認知能力

・注意力

・記憶力上昇

と、直接的に勉強効率を高める効果があることが立証されています。

>>関連記事:勉強効率を上げる「仮眠」のポイント-仮眠の効果が絶大です

勉強効率を上げるためには、「眠い時は寝る」。無理をする必要はありません。

映像授業を利用する

効率的な勉強を進めていく上で、”映像授業”を利用するのはかなりおすすめです。

一般的に学校や塾で行われるような”集団授業”は個人に最適化されたものではないため、分かるところを解説されたり、逆に分からないところの解説がなおざりにされるということが頻繁に起こります。

そもそも”集団授業”なるものが合理的ではないのです。

対して、”映像授業”ならば、誰に迷惑をかける訳でもなく、自分のやりたい時に、分からない部分だけを選択して視聴することができるため、文字通り「個人に最適化された」授業を受けることができるのです。

特に、圧倒的にオススメなのは『スタディサプリ』。

破格の安さで高質な授業が提供されています。

14日間無料体験もあり、14日間以内に退会すれば費用は一切かかりませんので、是非一度試してみてください。

>>関連記事:【口コミ・体験談】スタディサプリ高校・大学受験講座のメリット・デメリットまとめ

コメント