こんにちは。クリリンです。

数多くの難関大学志望者に愛用されている『青チャート』。まさに”受験数学の王道”と言えるでしょう。

そんな『青チャート』ですが、その分厚さは尋常ではなく、目標もなく1ページ目から始めていたら膨大な量を目の前に挫折してしまうことも多いようです。

そこで今回は、効果的な『青チャート』の使い方をお話ししていきます。「使い方」といっても、今は色々なところで様々な使い方が提唱されていますが、特に【難関大学志望者向け】の使い方をお話ししていきましょう。

概要と対象者

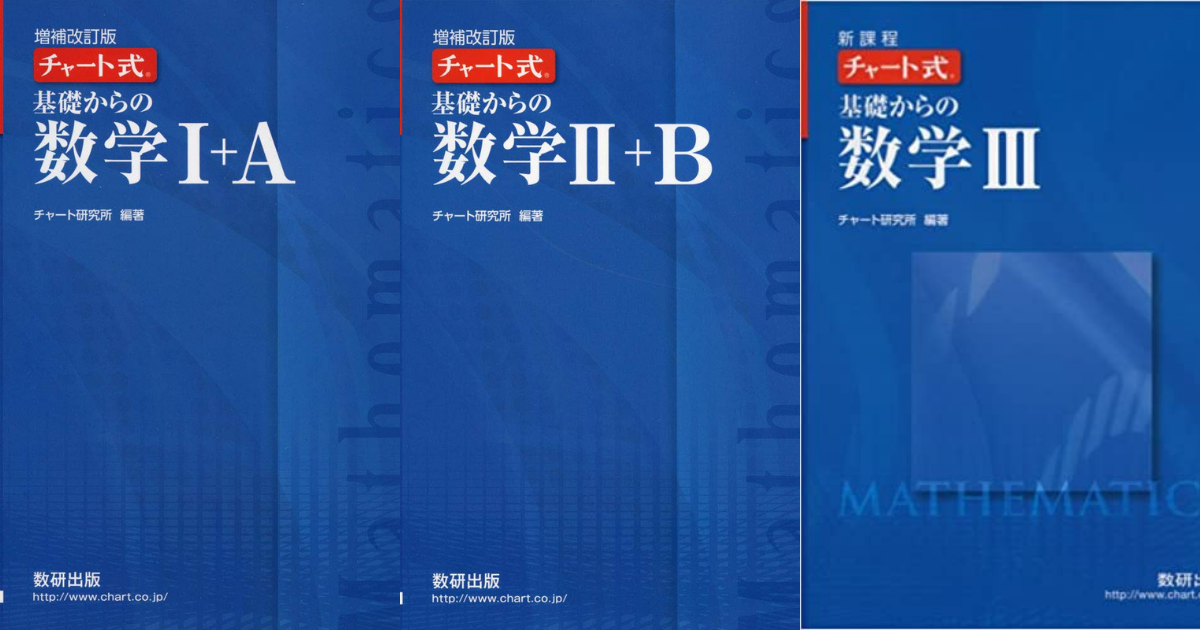

いわゆる『チャート式』には赤・青・黄・白と4色のレベル別チャート式が出版されており、広い範囲の典型問題をインプットできるのが特徴で、”網羅系参考書”とも呼ばれています。中でも『青チャート』は、赤チャートに次ぐ2番目の難易度。旧課程以来絶大な評価を受けており、進学校の副教材として最も多く使われているのがこのシリーズです。

基礎から応用まですべてを網羅した参考書として定評があり、知識ゼロの初学から始めても、選び抜かれた例題と丁寧な解説で理解を深めることができる仕組みになっています。

具体的な対象者としては、旧帝大・医学部・東工大・一橋大・早慶などの最難関大学を受験する人。最もレベルの高い『赤チャート』でなくてもしっかりと対応できるレベルとなっています。

よく、「青チャートには数学の基本が詰まっている」なんて言われたりすることもあり、「青チャートは簡単」と誤解されることもありますが、ここで言う"基本"とは、"easy"ではなく"basic"。青チャートは決して"簡単"な参考書ではなく、数学の全ての"土台"となる非常に大切な参考書です。

簡単な話、受験数学の勉強法の基本は”解法暗記”であり、その”解法”が詰まった『青チャート』は、東大・京大という最高レベルの大学を目指す上でも、まさに受験数学のバイブルになるわけです。

>>関連記事:解法暗記の落とし穴-解法暗記だけでは問題が解けない理由

にもかかわらず、「ボリュームがありすぎる」という理由から他の参考書に走ってしまう人があまりにも多い。確かに、最後までやり切るには数カ月かかるかもしれませんが、使い方次第ではかなりの実力を身につけることが出来るはずです。

東大・京大合格者は『青チャート』をどう使うのか。そんなお話です。

具体的な構成

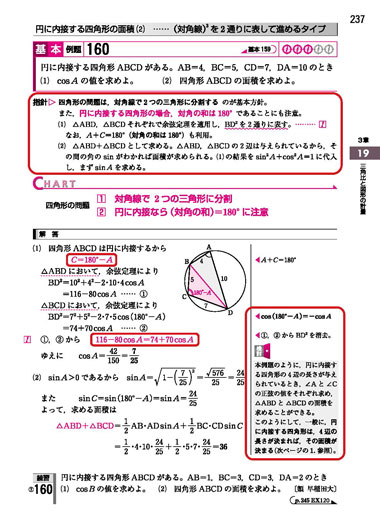

【例題】

引用:数研出版

・基本例題:基礎力をつけるための問題…主に教科書レベルの問題

・重要例題:基本例題を発展させた問題…入試対策/応用力定着に適した問題

・演習例題:他の単元や科目の内容が絡んだ,応用度がかなり高い問題

【練習問題】

・例題の完全な反復問題

・類題となるEXERCISESの問題番号を掲載

【EXERCISES】

例題と解き方が少し異なるものや+αの要素が入った問題

【総合演習】

基本~標準レベルの入試問題を巻末に掲載

既に『青チャート』を使っている人なら重々承知だと思いますが、念の為。

『青チャート』の大部分は【例題】と【練習問題】で構成されており、【例題】で典型問題とその模範解答のパターンを習得し、【練習問題】でそれを自分の力で再現できるようになっています。各分野の最後には【EXERCISES】や【総合演習】で難易度の高い問題が掲載されています。

そして、気を付けなければならないことは、基本例題を理解できていなければ重要例題は理解できませんし、重要例題を理解できていなければ演習例題は理解できません。さらに、【例題】を理解できていなければ【練習問題】は絶対に解けませんし、【練習問題】が解けなければ【EXERCISES】【総合演習】も絶対に解けるようにはなりません。

早い話、”基本例題”が全ての土台になっており、そこから重要例題・演習例題と知識を積み上げていくことで”数学”という科目の頑丈な土台が出来上がっていくのです。

『青チャート』を使っていく上で、この仕組みは大前提として心掛けておいて下さい。

使い方

ここからは『青チャート』の具体的な使い方についてです。

もちろん、ここで紹介する使い方が100%正しいという訳ではありません。

そんなやり方があるなら、今頃全ての受験生がそのやり方で成績を上げています。

大切なのは、ここに書いてあることをそっくりそのまま真似するのではなく、「何故そのような使い方をするのか」という目的意識をはっきりとさせること。

すなわち、「数学が出来るようになるために身に付けるべき”力”とは何なのか」を理解し、その上で是非ともこのやり方を1度真似してみて下さい。

②練習問題ですぐにアウトプット

③傍用問題集で演習量を確保

④EXCERCISE・総合演習で難問演習

⑤”解法の辞書”として活用

①例題で解法をインプット

先程も言いましたが、受験数学の勉強法の基本は”解法暗記”であり、まずは”解法”をインプットするところから全てが始まります。

数学には万人に共通する「答え」があり、問題はその「答え」を再現できるかどうかに集約されます。つまり、まず「正しい」とされている解答を再現できるようにすることから入ることで、基礎の認識に基づいた正しい方針が立てられるようになるのです。

そこで皆さんにおすすめなのは、「例題を”解く”のではなく”読む”」ということ。

たしかに、自力で解いてみると案外解けてしまうことだってあるかもしれませんが、この場合は要点への着目がいい加減で雰囲気で解けてしまっていることがほとんどであり、次なる問題と対峙した時に応用が効かないといった問題がしばしば起きます。

また、知識が無い状態で問題に取り組むのは全くもって時間の無駄。受験数学では基本的な解法パターンを習得して始めて問題に対し試行錯誤できるようになるのです。

例題は「解くもの」ではなく「読むもの」という認識のもと、まずは”解法暗記”を進めていくことに徹していきましょう。

②練習問題ですぐにアウトプット

当然ですが、知識はインプットするだけでなく、アウトプット出来るようにならなければ意味がありません。そこで、【例題】ごとに用意されている【練習問題】ですぐにアウトプットの練習をしましょう。

ここで大切なポイントは、「インプットした”解法”を忠実に再現していく」ということ。

“解法暗記”で重要なのは「理解型暗記」であり、年号や英単語の単純な暗記とは異なり、「何故そのような解法に至るのか」が理解出来なければ、解法暗記は成り立ちません。そこで、「インプットした”解法”を忠実に再現していく」ことで、この「理解型暗記」ができているのかを確認することができます。

もし問題が解けなかった場合、皆さんに是非ともやっていただきたいのは、真っ先に解答を見るのではなく、「【例題】の指針・解答を見て問題を再考すること」。基本的に、【練習問題】は【例題】で使用されている解法パターンが利用されているはずであり、【例題】には必ずと言っていいほどヒントが隠されています。そして、結局問題が分からずに解答を見るときも「その解法がどのように利用・応用されているのか」を学習することができるでしょう。

「そこまでやるの?」と思う人もいるかもしれませんが、難関大学を目指すのであれば是非ともやっていただきたい作業です。

そもそも『チャート式』で選抜されている問題は、その解法パターンの汎用性が高い良問だから選抜されているのです。“数学”という科学に「自分はこうだと思う」などという個人の意見など必要なく、あくまでも模範解答の解法を暗記・吟味することが数学的センスを養う上で大切なポイントになってきます。

③傍用問題集で演習量を確保

②でもアウトプットを行いましたが『青チャート』に載っている【練習問題】だけでは事足りるはずがありません。特に習いたての初めのうちは、「公式に当てはめるだけの問題なのにヤケに時間がかかってしまう」という経験が皆さんにもあるはず。

アウトプットをスムーズに行えるようになるためには当然ある程度の慣れが必要であり、それは他でもなく”演習量”が解決してくれます。

そこでおすすめなのは、『青チャート』で解法暗記をした後に、学校で購入する傍用問題集でガリガリと大量の問題を解いていくこと。4STEP、スタンダード、サクシードなど色々と種類があると思いますが、今手元にあるもので構いません。これらの問題集に載っているほぼ全ての問題は『青チャート』に載っている【例題】の類題で構成されています。

従って、ここでも「インプットした”解法”を忠実に再現していく」ことを意識しながら圧倒的な演習量を積んでいきましょう。

個人的なおすすめは、普段の勉強は『青チャート』で解法暗記を進め、学校の定期試験前は傍用問題集でガリガリと演習量を積む方法。学校の試験を良いモチベーションとして利用できますよ。

④EXCERCISE・総合演習で難問演習

ある程度演習が積めたら、早めに難問演習に取りかかってしまいましょう。

というのも、数学における”難問”とは「解法の組み合わせ」で解けることがほとんどであり、早めに難問に取り組んでおけば思考レベルの水準が上がり、【例題】のような基本的な問題は簡単に感じてしまうはず。そうとなれば学校の定期試験レベルでは必然的に高得点を取れるようになるでしょう。

また、問題の難易度が上がれば上がるほど「解法の組み合わせ」は複雑に入り乱れていきます。思考レベルの水準を上げ、勉強する問題のレベルを早めに上げることで、「解法の組み合わせ」とはどういうことかを早いうちから実感しておくことは難関大入試レベルの問題を解けるようになるためにも非常に大切です。

特にEXCERCISEの場合、問題ごとに関連する【例題】の問題番号が付されていますので、問題が解けても解けなくても「解法がどのように組み合わさっているのか」という視点で解答・解説を読み込んでみて下さい。

よく「難しい問題は後回しでいい」といった意見もありますが、後回しにしたところで問題が解けるようになる訳ではありません。他の科目との兼ね合いもあると思いますが、早めに取り組んで損することはありません。個人的なおすすめは、学校の定期試験、あるいは模試のペースに合わせて進めること。直近の試験に目標を定めて取り組むことが効率よく進めるコツです。

⑤”解法の辞書”として活用

『青チャート』を一通り取り組み終わったら、その後は“解法の辞書”として活用していきます。

今後、他の問題集や過去問にも取り組んでいくと思いますが、分からない問題と出会ったら随時『青チャート』で解法の照らし合わせを行うようにしましょう。

皆さんも、例えば文章を読むときに分からない語に出会ったら辞書でその言葉の意味を調べ、徐々に覚えていくはず。同様に、数学でも分からない問題に出会ったら『青チャート』で解法を調べ、徐々に覚えていくイメージです。

- どの解法を押さえられていなかったのか。

- 解法がどのように組み合わさって応用されているのか。

など、「その問題を解くためにはどんな知識が足りなかったのか」を意識して解法の照らし合わせをするのがポイントです。

ただし、入試問題の大半は『青チャート』に載っている解法でカバーできますが、”全て”を網羅している訳ではありません。難関大学を目指すのであれば、『青チャート』に載っていない解法は「解法を新たにストックする」ことでライバル受験生と差をつけることができますよ。

最後に:『青チャート』の次は過去問

ここまで『青チャート』の使い方についてお話ししてきました。

受験数学で大切なのは、「ゼロベースから自分で考える」ことではなく、「既知の解法から解答を再現する」こと。

そのための使い方を心掛けるようにしていきましょう。

さて、ここまで何度かお話ししてきましたが、『青チャート』には受験数学で必要な”解法”がほぼ全て詰まっており、東大・京大という最高レベルの大学の入試問題にも対応できる(合格に必要な得点が確保できる)参考書となっています。

そこで、『青チャート』を一通り取り組み終わったら、是非1度過去問に触れてみて下さい。

『青チャート』にある解法を駆使すればそれなりに対応できるはずですが、実際にはまだまだ頭の中で整理できておらず、なかなかそうもいきません。しかし、ここで大切なのは、「青チャートの解法を使いこなせば入試問題も解けるようになることを実感する」こと。先ほど記した⑤の作業を通して、自分の目指す最終目標のレベルを確認しておきましょう。

ともなれば、様々な問題集に取り組む目的も、結局は「青チャートの解法を習得すること」に帰着することも理解できるはず。

10周でも20周でもして、『青チャート』を丸々1冊頭の中に入れるつもりで取り組んでいって下さい。

コメント